〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-17-11パークハイツ池袋807

(JR池袋駅 徒歩5分)

お気軽にお問合せください

定休日:日曜・祝日

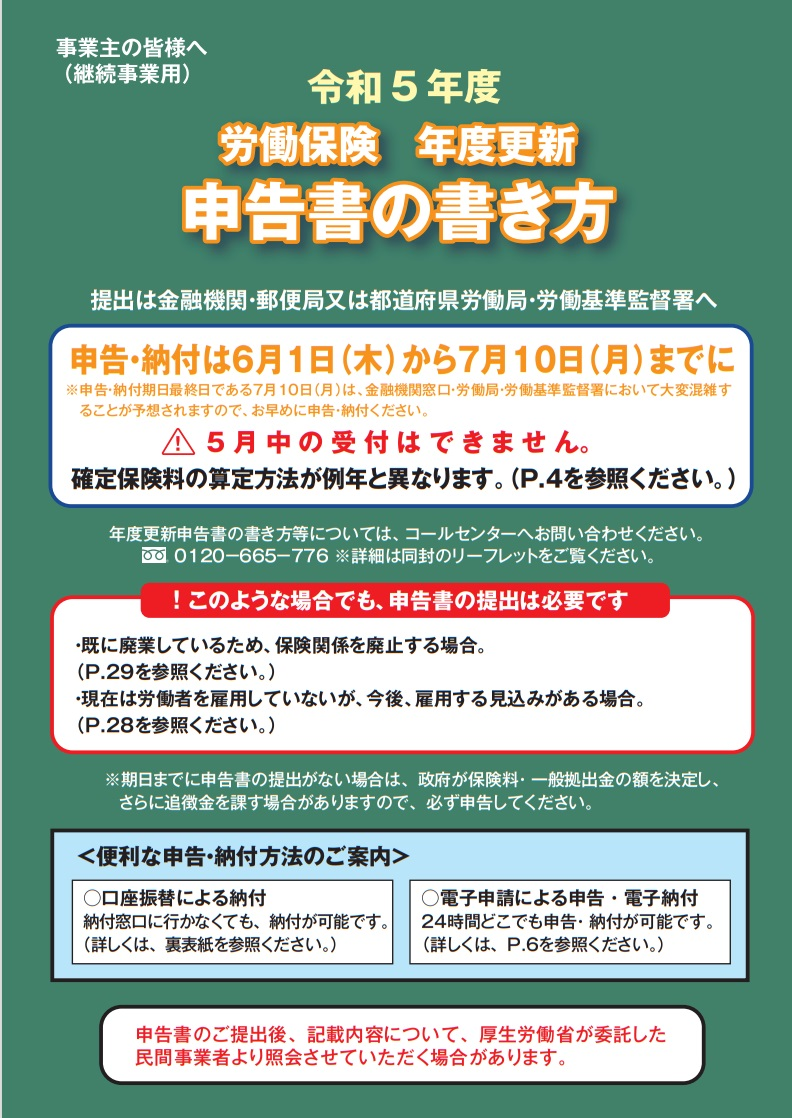

令和5年度 労働保険申告(年度更新)

厚生労働省ホームページにて、令和5年度労働保険の年度更新に関する各種資料が公表されています。

ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて

算出します。例年とは算定方法が異なりますので、

詳しくは以下のリーフレット及び後記掲載の申告書の書き方(パンフレット)をご確認ください。

また、一般拠出金及び特別加入保険料の算定方法についても例年とは変更ありません。

●令和5年度の年度更新では、年度更新申告書と確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式

を変更しています。

申告書の書き方について

年度更新の書き方は、以下を参照ください。

令和5年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

令和5年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方

令和5年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

令和5年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方

保険料率の記入

●次に、(ハ)に労災保険料率を、(チ)(リ)に雇用保険料率を記入します、特に雇用保険料は前期と後期で保険料率が変わっていますので、注意して記入してください。

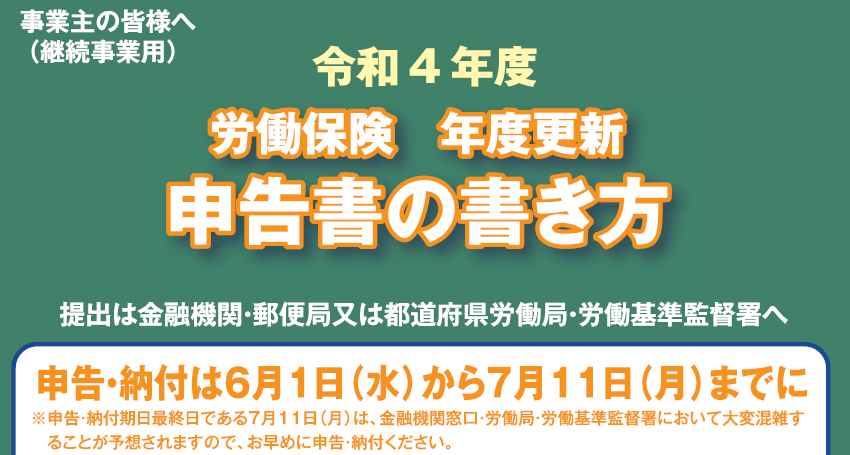

令和4年度 労働保険申告(年度更新)

厚生労働省ホームページにて、令和4年度労働保険の年度更新に関する各種資料が公表されています。

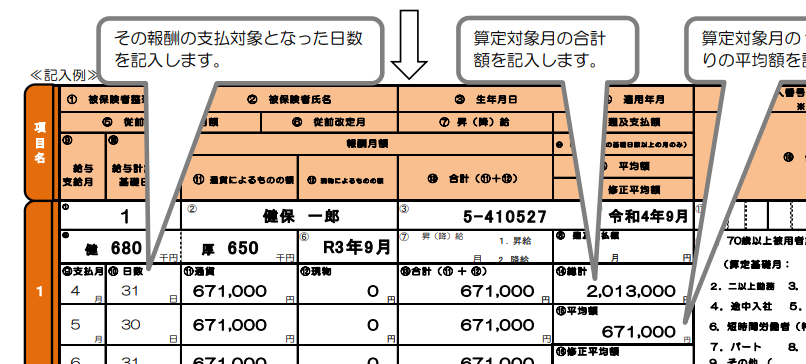

令和4年度 社会保険算定基礎届

日本年金機構は令和4年度の算定基礎届作成に関する各種資料や様式を公表しました。

雇用保険法改正案の成立を受け

リーフレットや改正政省令案等が示されています

リーフレットや改正政省令案等が示されています

3月30日、参議院本会議にて雇用保険法等の一部を改正する法律案が可決、成立しました。

これを受け、3月31日、厚生労働省はリーフレット「令和4年度雇用保険料率のご案内」を公表しました。

具体的な保険料率は、次のとおりです。

【令和4年4月1日~9月30日】

・一般の事業

3/1000 (労働者負担)、6.5/1000(事業主負担)、9.5/1000(雇用保険料率)

・農林水産・清酒製造の事業

4/1000(労働者負担)、7.5/1000(事業主負担)、11.5/1000(雇用保険料率)

・建設の事業

4/1000(労働者負担)、8.5/1000(事業主負担)、12.5/1000(雇用保険料率)

【令和4年10月1日~令和5年3月31日】

・一般の事業

5/1000 (労働者負担)、8.5/1000(事業主負担)、13.5/1000(雇用保険料率)

・農林水産・清酒製造の事業

6/1000(労働者負担)、9.5/1000(事業主負担)、15.5/1000(雇用保険料率)

・建設の事業

6/1000(労働者負担)、10.5/1000(事業主負担)、16.5/1000(雇用保険料率)

また、同日第170回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、政省令案、通達(抄)案が示されました。

【雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案概要】

改正法により、国庫負担の規定が整備されることに伴い、以下の2つを雇保令で規定する。

・求職者給付の国庫負担割合に関して、求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準

・雇用勘定の財政状況を踏まえて国庫繰入を行うことができる場合として政令で定める場合

改正政令は、令和4年4月1日(一部は令和4年7月1日)より施行される見通しです。

【雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要】

改正により、事業を開始する者等について、当該事業の実施期間を受給期間に算入しない特例が新たに設けられることを踏まえ、雇用保険法施行規則において、特例の対象事業、対象者および申請手続等を規定するほか、関係省令について所要の規定の整備を行う。

●申請手続:

(1)申請者は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書等(注1)を添付して、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない

(2)申請手続は事業開始日の翌日から2カ月以内(注2)にしなければならない

(3)受給期間特例の手続後、当該事業を廃止し、または休止した場合等においては、その旨を速やかに管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない

(注1)開業届や事業許可証などが想定されており、業務取扱要領にて示される見通しです。

(注2)天災その他やむを得ない理由がある場合を除きます。

●対象者:

離職日後に事業を開始した者のほか、これに準ずる者として、以下のいずれかに該当する者とする。

(1)離職日以前に事業を開始し、離職日後に当該事業に専念する者

(2)その他事業を開始した者に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた者(注3)

(注3)例えば、開業準備に専念していたが、開業に至らなかった者等が想定されており、業務取扱要領にて示される見通しです。また、開業準備の専念による特例申請の場合、具体的な準備行為が客観的に確認できる資料として、金融機関との金銭消費貸借契約書の写しや事務所賃借のための賃貸借契約書の写し等の提出を求めることが予定されており、具体的には業務取扱要領にて示される見通しです。

●対象事業:

受給期間の特例の対象事業について、その実施期間が30日未満のもののほか、以下のいずれかに該当するものを除く。

(1)事業開始日から受給期間終了日(原則として離職日の1年後)までの期間が30日未満であるもの

(2)受給資格者がその事業の開始に際して、所定給付日数の残日数について一定の手当(再就職手当または就業手当)の支給を受けたもの

(3)その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの(注4)

(注4)例えば、基本手当を受給しながら事業を開始した場合等が想定されており、業務取扱要領にて示される見通しです。

改正省令は、令和4年4月1日(一部については令和4年7月1日)より施行される見通しです。

【雇用保険法等の一部を改正する法律等について(案)(抄)】

改正内容の施行にあたっての重要事項として、次のものを盛り込むこととされています。

・国庫の機動的繰入の実施に関する事項

・国庫の機動的繰入の実施に関しては、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告(令和4年1月7日)に記載されている考え方を尊重して対応することとすること

・失業等給付に係る雇用保険料率が、令和4年10月から1,000 分の6に引き上がることに関し、その意義を管内の関係団体に丁寧に周知・説明を行い、十分な理解が得られるよう努めること

・令和4年度前期に係る雇用保険率と令和4年度後期に係る雇用保険率が異なる率となることから、保険料の納付手続を行う事業主等が円滑に対応できるよう、その納付方法等について丁寧な周知および相談対応を行うこととすること

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

不妊治療と仕事との両立を

支援するツールが改訂

3月30日、厚生労働省は、不妊治療と仕事との両立を支援するツール3点を改訂、公表しました。

4月1日からの不妊治療への保険適用に伴い、不妊治療と仕事との両立を希望する労働者が増加することが見込まれるとして、次の3点が改訂されています。

●不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル

●不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック

●不妊治療連絡カード

各ツールには、次の内容が収録されています。

【不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル】

第1章 不妊治療について

第2章 企業における不妊治療と仕事の両立支援に取り組む意義

第3章 不妊治療と仕事の両立支援導入ステップ

第4章 不妊治療と仕事との両立を支援するための各種制度や取組

第5章 不妊治療と仕事との両立に取り組んでいる企業の事例

第6章 不妊治療と仕事との両立を支援する上でのポイント

第7章 参考情報

【不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック】

・データで見る不妊治療と仕事との両立

・知っていますか?不妊治療

・職場での配慮のポイント

・不妊治療を受けている、または受ける予定の人達へ

【不妊治療連絡カードリーフレット】

・不妊治療の現状

・不妊治療のスケジュール

・不妊治療と仕事との両立支援のための企業の取組事例

・不妊治療連絡カードの活用方法

・不妊治療連絡カードの活用に当たって

・不妊治療連絡カード

・不妊治療連絡カードの記載例

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

不妊治療 保険適用 両立支援

R4/4/4

36協定指導員を配置

監督指導態勢の強化へ 厚労省4年度

厚生労働省は令和4年度、長時間労働の是正に向けた監督指導体制の強化を図る。都道府県労働局と労働基準監督署に「時間外及び休日労働協定点検指導員」を配置し、労働条件などの相談や助言指導体制を充実させる考えである。

長時間労働の是正対策では、助成やコンサルタントによる助言などを通じ生産性を高めながら労働時間の縮減に取り組む中小事業者を支援するほか、労働時間の長い自動車運送業、建設業、情報サービス業における勤務環境の改善などを推進する方針である。

監督指導体制の強化に対しては30億円を投じる。都道府県労働局と労働基準監督署に「時間外及び休日労働協定点検指導員」を配置して、労働条件の相談や助言指導体制を充実させる。さらに、労働基準監督官OBを活用して、労働基準監督機関の監督指導体制を強化する意向。

時間外および休日労働協定(36協定)未届事業場や新規起業事業場等に対しては、時間外労働の上限規制の説明など過重労働防止に関するセミナーを開催して周知を促す方針だ。

年次有給休暇の取得拡大に関しては、使用者による時季指定義務の周知徹底および時間単位年次有給休暇の導入を促すとした。

緊急事態宣言等対応特例について

概要

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の皆さまに、 雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、特例措置 令和3年3月5日 パンフレット「緊急事態宣言等対応特例について」を一部改正しました。

雇用調整助成金において、今まで⼤企業の助成率は最大で3/4としておりましたが、緊急事態宣言に伴い、要件を満たす大企業の助成率が最大10/10となります。

厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について

令和3年4月1日更新

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、国民の皆さまの生活を支えるための各種手当てや助成金などの支援策をわかりやすくまとめたリーフレット「生活を支えるための支援のご案内」を作成しておりますので、ご覧下さい。

また、新型コロナウイルス感染症に関するくらしや仕事の情報をまとめたページも厚生労働省ホームページ内に設けております。

- 生活をささえるための支援のご案内

- 相談窓口一覧

- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

- 緊急小口資金・総合支援資金(生活費)

- 新型コロナウイルス感染症特別貸付等

- 社会保険証等の猶予

- 厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改訂

- 生活困窮者自立支援制度

- 住居確保給付金(家賃)

- 償還免除給付ひとり親家庭住宅支援資金貸付

- 生活保護制度

- 傷病手当金

- 休業手当

- 雇用調整助成金

- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

- 両立支援等助成金

- 産業雇用安定助成金

- トライアル助成金(新型コロナウイルス感染症対応)

- 雇用保険の基本手当

など

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のリーフレットにQ&Aが追加さました

11月17日、厚生労働省は、10月30日付けで作成した新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のリーフレットに、対象となる休業に関するQ&Aを追記したことを明らかにしました。

具体的には、次の3つの問が収録されています。

Q1 「休業開始月前の給与明細等により、6カ月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能」とありますが、休業開始月前6カ月のうち、1カ月でも4日間就労していない月があるとこれに該当しないのでしょうか。

Q2 「6カ月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実」が確認できた場合、「新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向」の確認はどのような基準で行われますか。「新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではない」とのことですが、例えばどのような場合が該当するでしょうか。

Q3 リーフレットが公表された10月30日以降に不支給決定通知書が送られてきた場合、再度の申請はできないのでしょうか。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。